AIで“活け締め”が7秒で完了。サステナブルな魚の消費につながるか?

America [New York]

2025.11.20

text by Akiko Katayama

ポセイドン発案者のセイフ・カワジャ氏(右)とCTOのリード・ギンズバーグ氏。

AIの力が様々な分野に及んでいる昨今、その勢いと方向性に脅威を感じることがある。しかしAIのプラスの効果が見られる例も少なくない。その一例が「ポセイドン(Poseidon)」。2021年に生まれた、AIロボット工学に基づく自動活け締め処理機である。

活け締めと言えば、江戸時代に生まれ、日本で広く活用されてきた優れた技術。捕獲した魚を刃物などで即死させることで、魚は暴れず、生体のエネルギー源ATP(アデノシン三リン酸)の喪失や乳酸の蓄積による味の劣化を防ぐことができる。さらに血抜きをすることで微生物の繁殖を減少させ、腐敗や魚臭さを抑えられる。その結果、食品ロスも防止・削減できる。

そんな活け締めの優位性は海外でも知られてはいるものの、漁師には従来の処理方法を変えるほどの暇も、意欲もないのが現実だ。

ポセイドンの発案者であるセイフ・カワジャ氏はトロント生まれ、ドバイ育ちの26歳。米国名門ペンシルバニア大学ウォートン・スクールで学生生活を送る中、持続性の高い漁業について考えるようになり、在学中にサステナビリティを目指す優れたプロジェクトに授与される資金を得て、ポセイドンの製造会社「シンケイ・システムズ(Shinkei Systems)」を設立した。

「世界で捕獲される魚の30~35%が無駄になっている現状*を鑑み、その効果的な解決法として行き着いたのが活け締めです。新鮮で質の高い魚の流通を増大させることで、ロスを減らすばかりか、より豊かな食生活にもつながります」

そう語る氏は、3Dプリンターで独自に試作品を作ることから始め、元「スペースX」のエンジニア、リード・ギンズバーグ氏を採用してポセイドンを開発した。

ポセイドンの機能は目覚ましく、機器に魚を入れると品種と急所の位置を見分け、血抜きを含む活け締め処理を7秒で完了。しかも、もがく魚や、機器を積んだ船を揺らす荒波なども想定して対応する。サイズは冷蔵庫程度で、船が遠洋にいても、スターリンク(衛星インターネットサービス)を通じて常時ソフトウェアのアップデートもできる。

最初はポセイドンを使ってみてほしいと依頼しても、漁師から抵抗を受けたというが、今では技術に納得した8つの船が機器を搭載。加工した魚の質の高さにより、従来の2倍の収益を上げるようになった漁師もいるという。

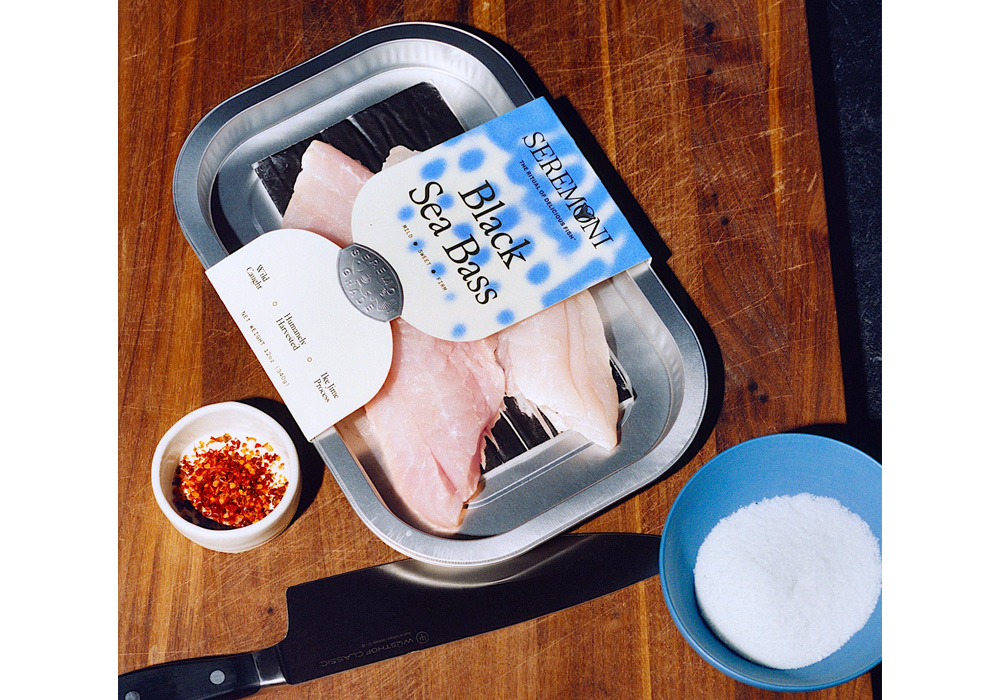

さらにカワジャ氏は2024年10月、活け締め加工した魚の卸売会社「セレモニ(SEREMONI)」を設立。ニューヨークの「ブルーヒル・アット・ストーンバーンズ」「ダニエル」をはじめ、全米大都市のレストランがカワジャ氏の魚を使用している。豊洲市場にも出回っており、日本のすし店数軒でもすでに使われている。今後は小売店にも拡大し、サステナブルで質の高い、かつ、活け締めにより人道的に処理された魚の幅広い流通を目指すという。

*国連食糧農業機関2022年データより

◎Shinkei Systems

https://shinkei.systems/

関連サイト