さぁ野原で酵母を見つけよう!僕らの土地からパンが生まれる。

「パンの道の駅」メイキングオブ 第4回

2025.08.15

2028年開業予定の福岡県川崎町「パンの道の駅」。

パンをきっかけにした地域おこし、農業活性化、コミュニティ作りを狙ったプロジェクトだ。食育も重要なテーマ。私はこの町の子供たちにパンがどのようにしてできるかを知ってもらいたいと思った。彼らは、農や食の、未来の担い手である。できれば、この川崎町でおいしいものづくりに携わってほしい。本当におもしろいことは、YouTubeの中でも都会でもなく、目の前の自然の中にある。

川崎町の象徴である中元寺(ちゅうがんじ)川が流れ、神聖な山として崇められてきた英彦山を望む建設予定地は、もともと田んぼだったところ。この場所の記憶を残したい。川崎町の未来を担う小学生たちといっしょに、この場所でなにかできないか。

僕らが見つけた酵母で、パンを焼く。

そんなことを考えていたときに、東洋大学理工学部で酵母を研究する峯岸宏明准教授に出会った。自然界から、食品製造に使える酵母を分離する技術を持ったスペシャリスト。学生たちといっしょにキャンパスで酵母を採取、地元・埼玉県川越市の造り酒屋「佐藤酒造店」の協力を得て、「越生梅林 エスティ」という清酒を生み出している。小学生と一緒に酵母を採取し、パンの道の駅でパンに使いたいと話すと、一も二もなく乗ってくれた。

とはいえ、バッタやてんとう虫ではないのだから、小学生が酵母を捕まえるなんて、できるのだろうか。

それはこんなふうに行う。建設予定地で、試験管の中に各自好きなものを詰める。植物でも土でもなんでもOK。それを峯岸先生が研究室に持ち帰り、酵母を分離して、DNA解析にかける。DNAがわかれば、今まで世界中で登録されたデータと照合し、どんな種か特定できるのだ。

ワークショップは、3回に分ける。第1回では川崎町立池尻小学校5年生(当時)が土や植物を採取して、東洋大学で酵母を分離・解析。第2回で採取できた酵母を発表、最終回は採取した酵母を使ってパンを作る。

酵母は人間と同じDNAを持つ。

第1回は、峯岸先生の酵母の授業だ。

実際、酵母と一口に言っても、彼らは目に見えないだけに、どういう生き物なのか私たちはほとんど知らない。酵母の大きさは約10μm(マイクロメートル)、これは1ミリの100分の1。一方、乳酸菌や酢酸菌、大腸菌などの細菌は約1μm、1ミリの1000分の1。

分類学的には、細菌が「原核生物」であるのに対し、酵母は人間や動植物と同じ「真核生物」。酵母は細菌よりもはるかに大きく、DNAの入った細胞核を持っている。酵母の持つ遺伝子約6000のおよそ30%は人間と共通のもので、私たちに近しい存在といえるのだ。

また、酵母はカビやキノコ同様、「真菌類」の仲間。ただ、カビが糸状に多くの細胞とつながって伸びていくのに対して、酵母はたった1個で生きており、細胞で栄養を取り込みながら分裂して個体数を増やす。現在知られている酵母の数は、1000種類以上。

パン酵母のような役に立つものだけでなく、病気の原因になるやつもいて、酵母種を培養しているつもりが、毒性のある酵母を育ててしまった、なんてこともなきにしもあらずだ。

パン酵母となる酵母の代表は「サッカロマイセス セレビシエ」。ワイン、ビール、清酒、そしてしょうゆや味噌の製造に使われる酵母もこれ。食べ物を作るのに大活躍してくれている偉大な酵母である。

パン作りでは、小麦粉と水と酵母を入れて生地をこねる。酵母が生地に含まれる糖を分解し、二酸化炭素とアルコールを生成する。二酸化炭素は生地の中のグルテン膜に閉じ込められ、気泡となり、生地が膨らむ。同時に、パン特有の風味を醸し出すアルコールや有機酸なども作り出す。酵母の性質によって、二酸化炭素の放出が盛んならパン酵母となり、アルコールの生成が盛んなら、お酒を作るのが得意な酵母となる。株によって分泌する香りもさまざま。

このサッカロマイセス セレビシエという学名、実はラテン語に由来している。サッカロ=砂糖、マイセス=菌、セレビシエ=ビールという意味。砂糖を食べてビール(またはさまざまな発酵食品)を作るこの生物にとって絶妙な名前であることがわかる。

酵母ポケモン「コボモン」を探せ!

では酵母はどこにいるのだろう。実はどこにでもいる。あなたの目の前を浮遊しているかもしれないし、手のひらにだって、体の中にもいて、消化吸収を助けてくれたりもする。

小学生たちにはこう説明した。「いまからみんなで酵母をとってもらいます。ポケモンをとるみたいなものです。コボモンです。がんばってレアコボモンをとりましょう。賞品はありませんが、みんなから誉められます!」

レアコボモンとは、サッカロマイセス セレビシエ。1000種類以上いる中の1種類。相当レアである。サッカロマイセス セレビシエじゃなかったとしても、未知の酵母がたくさんいて、それぞれ個性がちがう。とんでもなくおいしい香りを出す酵母が見つかるかもしれない。

なにを採取すればコボモンはゲットできるのか。峯岸先生から重大なヒントが発表された。

「(窓の外を指差して)サッカロマイセス セレビシエは、この校庭の中でどこにいると思う?」生徒が窓の外を見つめて酵母がいそうなところを探していると、先生は言った。「サッカロマイセス セレビシエは甘いものが大好きです。なので、校庭の中で甘いところですね。植物、特に果実や蜜のあるお花にいることが多いです」

校庭の次は建設予定地である野原に移動。教室で講義を聴いていたときは眠そうな子も、打って変わって生き生きした表情を見せる。花や草や虫や土が感性を刺激し、遊び道具になるようだ。子供たちに試験管を渡すと、たちまちいろんなところに飛んで、様々なものが集まった。その数約80。

ひとしきりサンプルを採取したら、「パンストック」のパンでおやつタイム。いっぱい遊んだあと、自然の中で食べるパンは、こんなにおいしい。パンの道の駅の目指すべき方向性が見えた気がした。

「糖を食べてビールを作る」食プロ酵母、発見

さて、採取したサンプルを峯岸先生は大学へ持ち帰り、酵母を取り出す。サンプルに培地(液体状のエサ)を入れて酵母菌を培養、それをDNA解析にかけるのだ。

どんな酵母が何種類出るか? それは解析者の腕や根気によるという。最初の解析で、サッカロマイセス セレビシエは見つからなかった。でもあきらめず、試薬を変えて、もう一度チャレンジ。たくさんの試験管のうち、プラスチックのふたがふくらんでいるものがあった。酵母が活動し、炭酸ガスを出している印。もしやと思いつつ、DNA解析してみると、それがサッカロマイセス セレビシエだったというのだ。

峯岸先生によると、サッカロマイセス セレビシエが見つかったのは「奇跡」だという。他にも計13種類の酵母が見つかり、その中で毒性のないことが確認された6種類がパンに使える酵母だと確認された。

中でもカザフスタン アフリカーナは、世界的に愛されるパネトーネやサンフランシスコサワードウにも関わる酵母、「サッカロマイセス・エクスグス」の仲間。この酵母は、サッカロマイセス セレビシエとちがって麦芽糖を食べずに成長する(ブドウ糖やショ糖、果糖は食べる)。同じ種の中にいる乳酸菌、ラクトバチルス・サンフランシセンシスは麦芽糖が大好き。両者はエサを取り合わないので共存する。このチームワークがパネトーネやサンフランシスコサワードウが、ふわっと香り高く、奥深い味わいをもつ理由だ。

2回目のワークショップで、サッカロマイセス セレビシエが発見されたと発表されると教室が沸いた。子供たちの合議によって「IKJストロング28」と名づけられた。

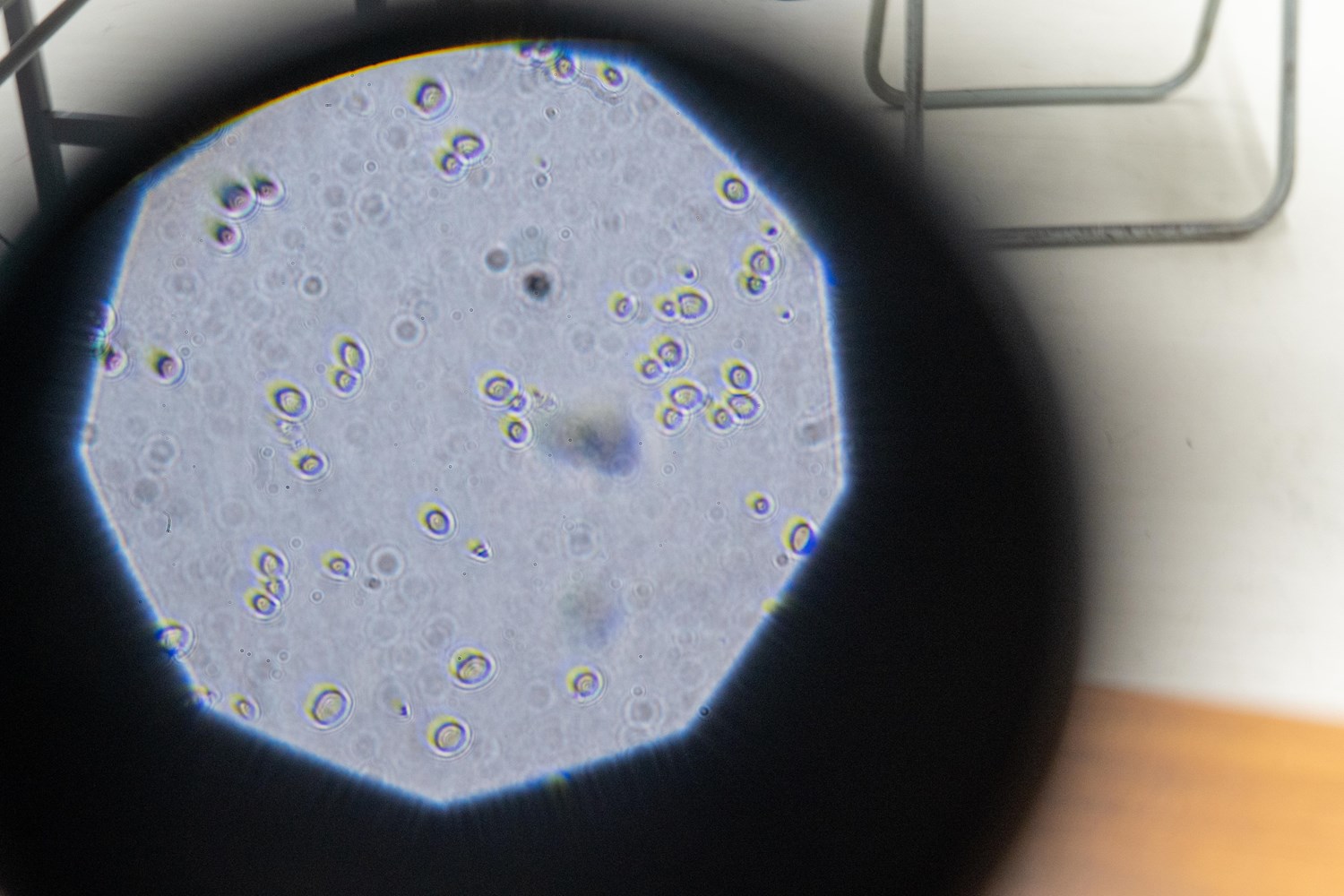

シャーレで培養された酵母は、ドーム状の1個の丸(コロニー)の中に、数億~数十億いる。子供たちが顕微鏡で観察すると、丸い形の酵母を見ることができた。シャーレの匂いを嗅ぐと、口々に「チョコレートに似てる」とか「フルーツみたい」と声が上がる。

最終回のワークショップでは、子どもたちとパンを作る。指導にあたるのは平山シェフと、福岡の人気ベーカリー「マツパン」の松岡裕嗣シェフ。

研究室で培養されたIKJストロング28は培養液の状態で厨房へ送られた。試作では、はじめはまったくふくらまなかったそうだが(冷蔵庫の中で長く保管していたため死滅していた可能性)、峯岸先生が培養液を変えて量も増やして送ると、発酵容器から飛び出しそうになるほど生地がふくらんだ。発酵力も申し分なく、パンに使うことができる。

オーブンがない環境のため、フライパンでできるチャパティ(ピタパンのようなフラットブレッド)を作る。各自がフライパンで焼いて、チャパティを完成させた。

嗅いで嗅いで嗅ぎまくれ!

オンリーワンの酵母を探して。

峯岸先生は、IKJストロング28(サッカロマイセスセレビシエ)だけではなく、市販の酵母(イースト)数種類をシャーレに培養して持ってきてくれた。これらを子供たちに嗅いでもらった。

IKJストロング28はミルキーな匂い。「パンの匂い」「メロンの匂い」という感想が飛び出す。市販のイーストを嗅ぐと、いわゆる「イースト臭」がつんとして、顔をしかめる子もいた。彼らの感想は「とんこつラーメン」というもの。たしかに博多ラーメン屋の前を通ったときみたいな刺激臭を感じるのだ。

この結果には、毎日イーストを使う立場である平山シェフ、松岡シェフが一番驚いていた。「イーストはイースト臭がするもの」という常識を受け入れ、疑わなくなっていたという。イースト臭をパンに反映させないために、微量イーストなどの製法が開発されてきた。だが、酵母の匂いは、本来様々だという当たり前の事実に立ち返れば、パンの進化の新しい展開が起こるのではないか。例えば、発酵種でなくあえてイーストを自家製してしまうのはどうだろう。酵母由来の香りをよりクリアに表現しやすくなり、パン以外の飲料や食品にも展開できる。

峯岸先生は、佐藤酒造店に依頼し、IKJストロング28から日本酒も造ってくれた。こちらも想定外に高いアルコール生成能力を示し、名前通りのストロングぶりを発揮したという。その香りは、まるでメロン。エステルの一種であるカプロン酸エチルである。日本酒の世界では、高級な吟醸酒でおなじみのフルーティな香り、いわゆる吟醸香として知られる。

市販のイーストでは醸せないこの香りを、パンの道の駅ならではのものとして売り物にしたい。獺祭のような高級吟醸酒に見られるように、フルーティな香りは、みんなが大好き、市場価値の高いものだ。オンリーワンのフルーティな香りのパンを求めて、川崎町にきてもらえないだろうか。

それだけではなく、サッカロマイセス セレビシエは、冷凍保存したり、イーストの状態にしたりして、ワイン、ビール、日本酒、しょうゆ、味噌とさまざまな食品に使うことができる。川崎町のテロワールとして、地域おこしに利用できないだろうか。

「私が発見した酵母で作りました」

と、池尻小学校の生徒たちの中から、食べ物を作る職人が現れることを夢見ている。

池田浩明(いけだ・ひろあき)

パンの研究所「パンラボ」主宰、新麦コレクション理事長。ブレッドギーク(パンおたく)。パンを巡る小麦の生産者、パン職人、消費者を、縦横無尽につなげる機動力と企画力の持ち主。

◎福岡県川崎町「パンの道の駅」準備室

Instagram:@kawasaki_michinoeki

池田さんの連載 第一回はこちらから