小麦の個性を生かす“石臼 × ロール” 。ハイブリッド製粉が切り拓く、新時代のパンづくり

「パンの道の駅」メイキングオブ 第2回

2025.05.29

text by Hiroaki Ikeda

パンの研究所「パンラボ」を主宰する池田浩明さんが、地域で長く愛される「リアルブレッド」を探求。目指すは2028年にオープンする福岡県川崎町「パンの道の駅」のプロデュース!池田さんの開業までの思考過程を追います。

今回は、パンづくりの可能性を押し拡げる、新しい「製粉」について。

おいしい麦を、おいしい粉にする

国産小麦が一般化する2000年代後半ぐらいから、パン職人は自らの足で小麦畑を訪れるようになった。彼らはそこで黄金色の実りに目を見張り、生産者たちの苦労に自らのパン作りを重ねる。そして、麦の品種や土地ごとの風味(テロワール)をいかにしてパンで表現するかを目指すようになった。

だがそれは、肉や野菜などに比べて困難だった。理由のひとつに麦には「製粉」という過程が介在していることが挙げられるだろう。おいしい小麦は、おいしいままに粉にしなければならない。小麦のもつ個性をパンに生かしたいと願うパン職人たちの情熱は、製粉の在り方をも変えていくことになる。

今回は「製粉」の話をしたい。

パン職人の情熱に製粉の側から応える存在。その象徴といえるのが、愛知県安城市で立ち上がった「Local milling(ローカルミリング)」だ。コンパクトな空間に5台の石臼を置き、1日最大300キロの小麦粉を生産する施設が、昨年(2024年)秋に完成した。これは一般的な製粉会社の時間あたりの生産量(数トン)にさえ遠く及ばない、少量高品質な生産ラインである

代表取締役の鈴木愉丈さんは立ち上げのきっかけを振り返る。

「パン職人は、お客様に『おいしい』って言ってもらうために、命を削って働いています。そんな方たちに満足してもらうためには、製粉する人も同じ熱量じゃないと」

小麦の個性を生かした製粉をする。麦の風味という自然からのバトンを確実にパン職人に手渡すために、直接的な利益追求に陥ることなく、最高度の仕事を施す。F1マシンがチューニングによってエンジンの最高のポテンシャルを引き出すように、製粉職人とパン職人(またはラーメンなどその他の職人)が試行錯誤によって、小麦の最高の表現を追い求める。業界の技術革新とブランド価値を牽引する存在、いわば「製粉界のF1(フォーミュラワン)」がローカルミリングなのだ。

石臼挽きと、ロール挽き

ローカルミリングの革新性を理解するためには、まず既存の製粉について語っておく必要がある。

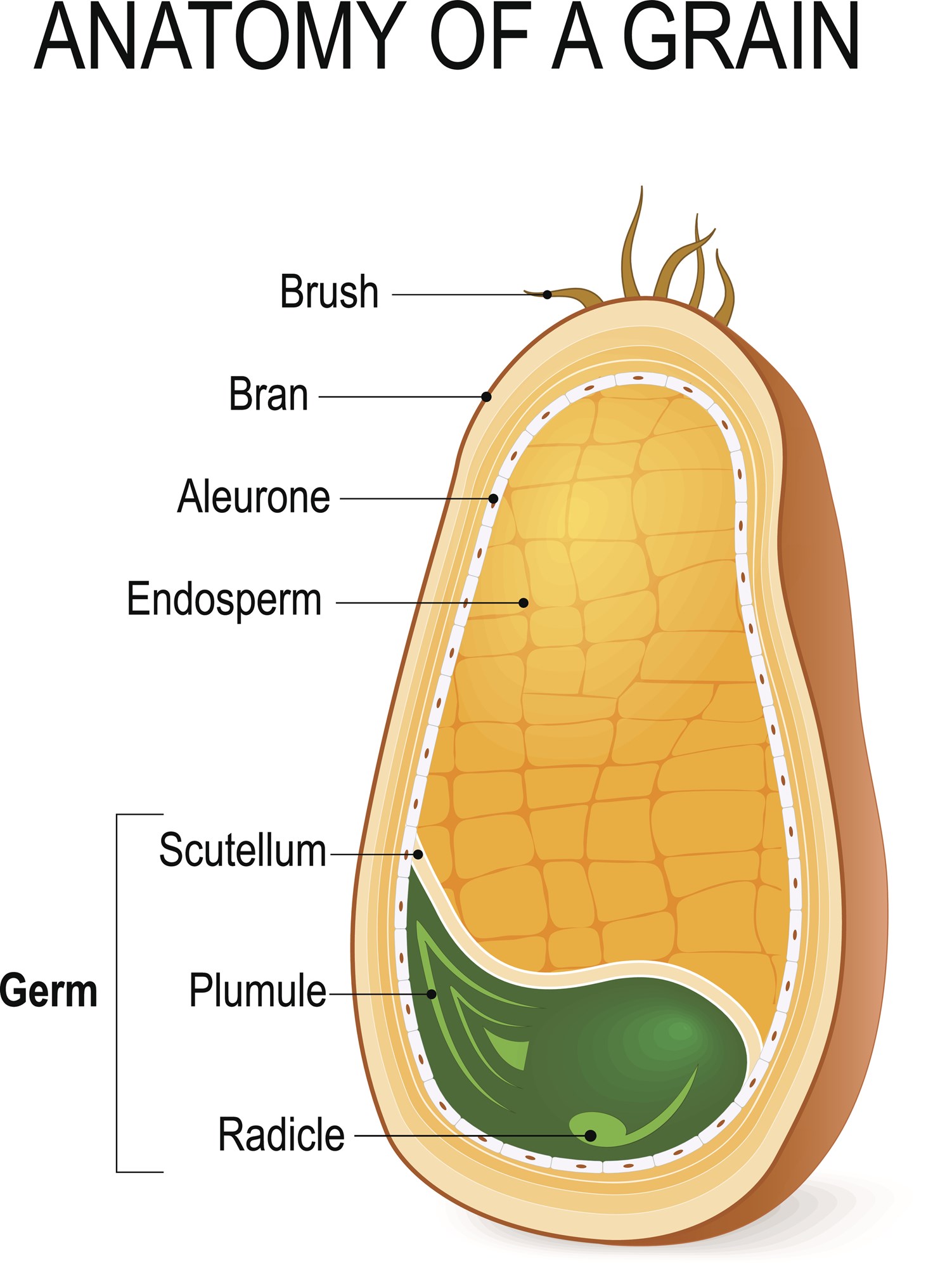

人類は長い間、石臼で小麦を挽いてきた。石臼は石と石で小麦をすりつぶして粉にする。小麦のふすま(皮の部分)は、可食部である白い胚乳にくっついていて、とりにくい。だから丸ごと潰して、挽いた粉をふるって、ふすまと白い小麦粉(胚乳)を分離する。だが、網の目から抜け落ちる小さなふすまは粉に混入してしまうので、石臼で完全に白い小麦粉は作れない。

小麦粉にふすまが混入すると、グルテンの形成を妨げ、生地のボリュームが失われ、食感が重くなる。このため、石臼挽きで軽やかなふわふわのパンを作るのは難しい。

19世紀後半になるとロール製粉が登場する。金属のローラーの表面にカッターがつけられ、2本の管の間を麦が通り抜けると、ふすまだけが切られ、胚乳から剥けやすくなる。こうすると、ふすまの破片は大きくなるため、ふるいで分離しやすい。完全に白い小麦粉を作ることができる。

現代の製粉工場では、こうした製粉機とさまざまな目の粗さのふるいの複合機械が数十台も連なり、何十という種類の粉が作られる。ふすまや胚芽やセモリナなど、部位ごとに取り出すことも自在だ。このため大量生産も長期保存も可能になった。

しかし、ロール製粉では、ふすまだけでなく、香り豊かで栄養価の高い部位、胚芽やアリューロン層(ふすまと胚乳のあいだの部分)も取り除かれてしまう。また、大型の製粉工場では機械は24時間連続で稼働するので熱を持ちやすく、また、複数の機械をつなぐパイプ内を空気圧によって移動していくため空気によって酸化する度合いも多く、風味が落ちる要因になる可能性がある。

風味が生きる「ハイブリット」製粉

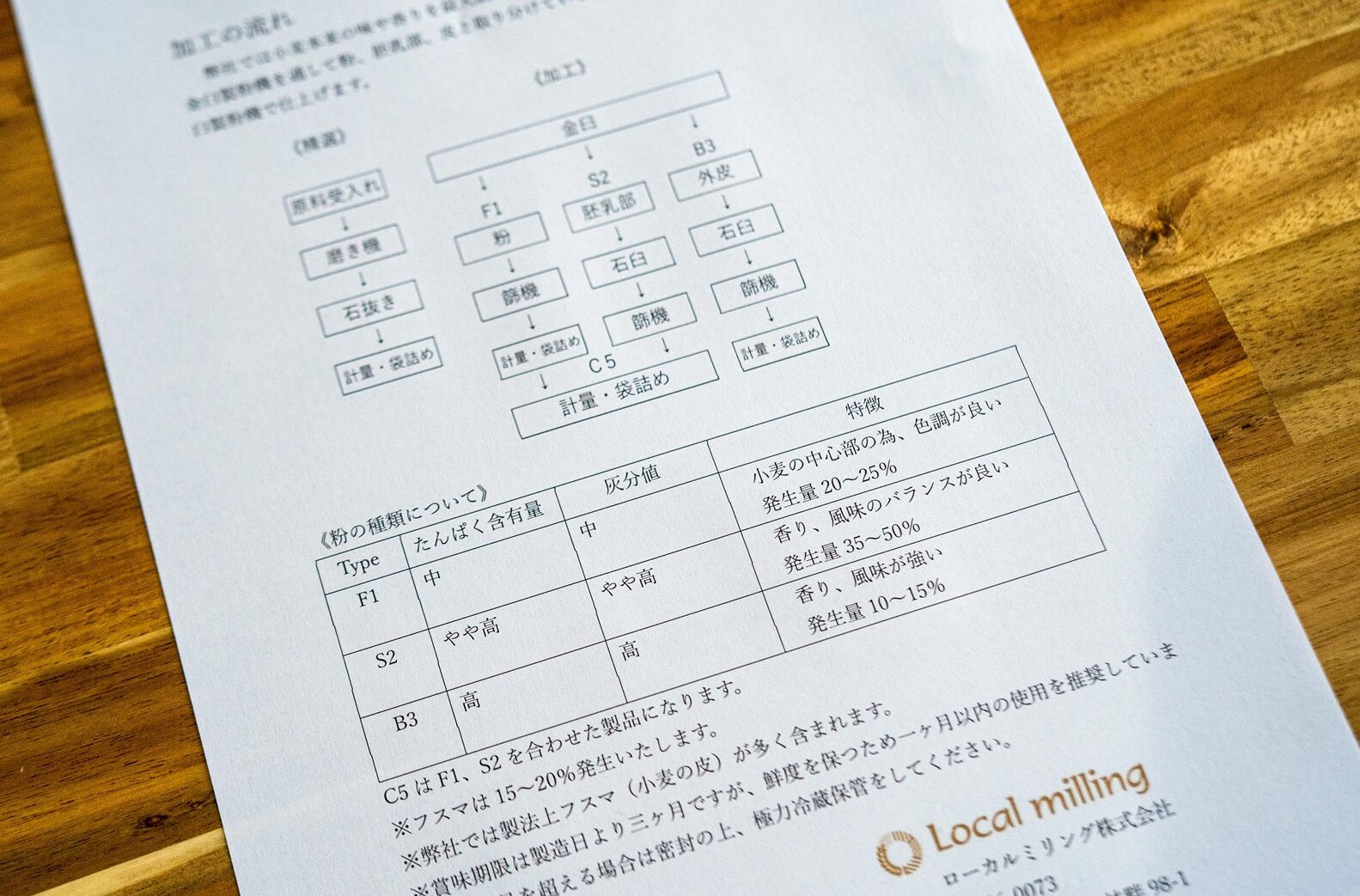

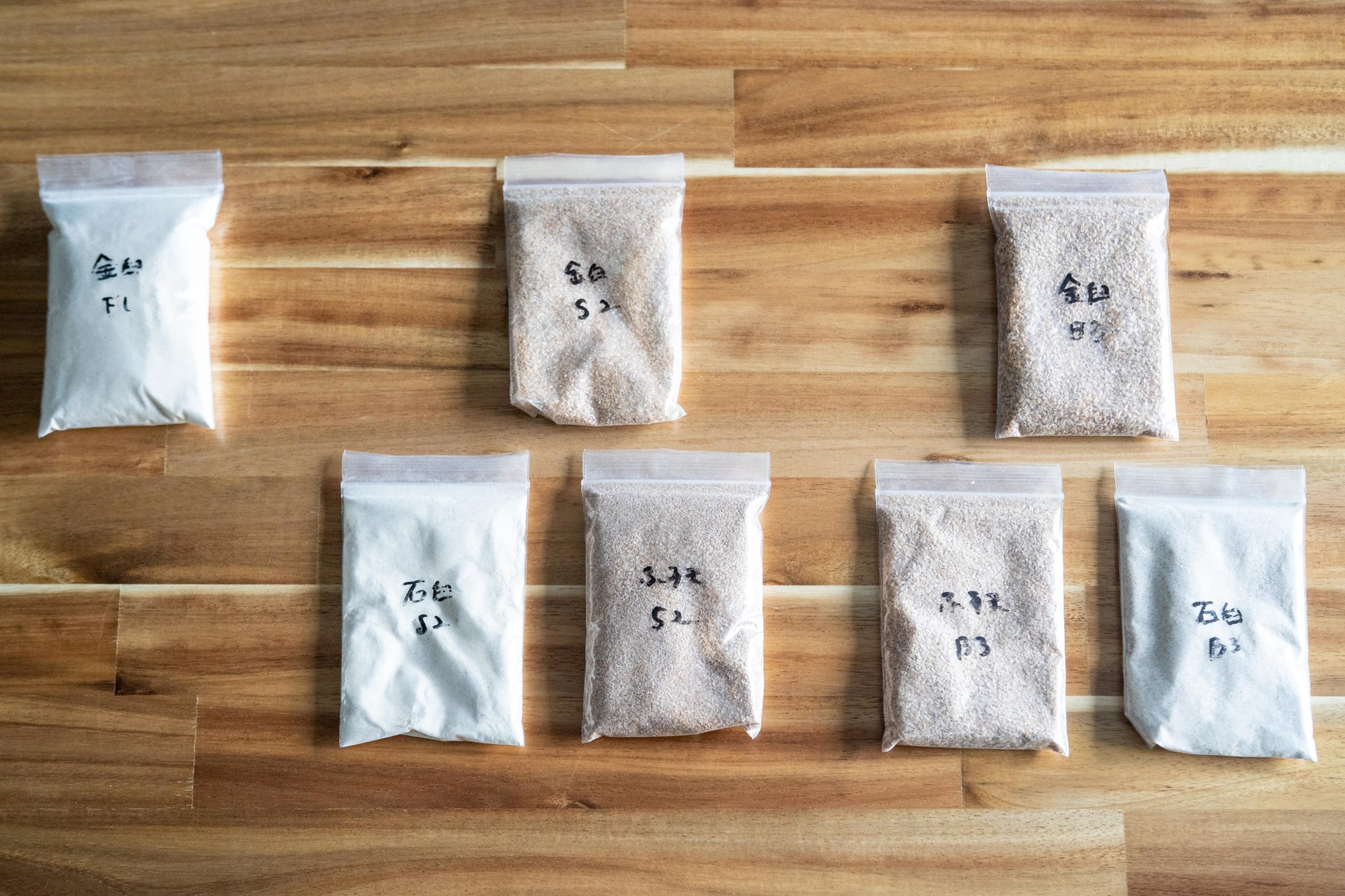

ローカルミリングの新しさは、風味が出やすい石臼挽きと、生産性の高いロール挽きの長所を組み合わせたハイブリッドであることにある。

金属製の臼「金臼(かなうす)」で小麦を割り(石臼のようにすり潰さないため、ロール挽きのように部位ごとに分けやすい)。そのあと石臼ですり潰す。

こうすると、硬いふすまの部分は予め取り除かれるため、石臼での製粉時間は短く、熱も持ちにくい。丸ごと石臼で挽くよりもさらに風味の劣化が抑えられるというわけだ。

この方法、海外では一般的だが、国内の小規模製粉所ではほとんど例を見ない。

特筆すべきは、鈴木さんはかつて製粉工場に勤務し、複雑なロール製粉機のシステムを理解した上で、この事業に取り組んでいることだ。目指すは、大型製粉ラインの対極に位置する“オーダーメイド”の製粉。職人ごとに感性も異なれば、製法や目指すパンも異なる。当然、パンだけでなく、ラーメンやピッツァ、うどんもある。着地点は千差万別。その要求に応えようという姿勢だ。

「今までのやり方だと、今の職人が求めているものに辿り着けない。そのために少しずつでも変えていきたい」と鈴木さん。

ローカルミリングでは、はじめに小麦粉のサンプルを送り、使い手の感想を聞く。職人ごとに異なる要望に応じて粉の仕上がりを調整し、挽き方が決定する。

「もっと香りを強く」「えぐみを減らしたい」「生地のボリュームを出したい」などの意見に応じて、ふすまや胚乳の粒度や配合を細かく調整。何度もサンプルをやりとりして理想の小麦粉を作っていく。

製粉で見つけた、小麦の“本性”

鈴木さんの製粉には大きな方向性がある。パン用の粉については、「ふすまは細かく、胚乳は粗く」ということだ。

「外皮(ふすま)の方を、胚乳より細かくしてます。ふすまの粒が小さいと食感が良くなり、生地のボリュームも出やすい。一方、胚乳は粗めの方が旨みが残りやすく、細かくしすぎると香りが弱くなる。外皮の方が香りが強いから、どうしても胚乳の旨みが隠れがち。外皮の香りと胚乳の旨み、両方が引き立ちあうバランスが必要です」

さらに、もうひとつ大切な部分がある。

鈴木さんは小麦のおいしさの核心は、粒の中でわずか2%の胚芽が握っていると考える。胚芽は、小麦を種として土にまいたとき発芽する”命”の部分。成長に必要な栄養素が凝縮されているが、油脂分が多く、酸化が早いので、ロール製粉では切り捨てられ、家畜のエサなどにまわされてきた。しかし、ローカルミリングでは製粉してすぐ届けるので、胚芽も一緒に挽き込むことができる。

製粉会社にいた頃、製粉機から分かれて出てきた胚芽の部分をなめたことがあった。

「めちゃくちゃ甘い。以前、うちの粉を使っているパン屋さんに『パンに砂糖を入れなくてもいいぐらいだね』って言われました。胚芽をなめるってことをしてなかったら、たぶん僕いまの製粉方法に行きついてないですね」

例えば、北海道産ゆめちから。大手パンメーカーの国産小麦パンによく使われ、国内の品種で最強のグルテンを誇るこの小麦は、どちらかというと無個性で、グルテンの補強のために使うというイメージがある。

だが、鈴木さんは言う。「挽いてみてびっくりしましたね。ちゃんと香りあるし、ちゃんと甘いじゃんって」。北海道産はるきらりも、同じく道産品種キタノカオリなどに比べ、個性が薄い印象があったが、「うちが挽いたはるきらりでバゲットを作ってもらったときは、トウモロコシっぽい味わいを感じました」

今まで小麦の風味を感じさせるためには、全粒粉をブレンドするアプローチが多かった。ところが、全粒粉は、香りは強く出せても、繊細な品種の個性を出しづらい。一方ロール挽きの白い小麦粉は個性や香りが乏しく、香りも淡泊。そのために小麦の個性の追求は、ロール挽きの白い小麦粉か、石臼挽きの全粒粉かという、二者択一で止まっていた。

ローカルミリングの製粉方法なら、部位による最適な粒度を別々に追求できて、かつふすまの配合量も細かく調整できるため、香りや味、膨らみのバランスもデザインできる。私たちがまだ知らなかった”小麦の本性”に到達できるようになるのだ。

製粉が変わると、小麦のテロワールの本性が現れる。

製粉からパン作りまで地域内で完結する仕組みを「1本のストーリー」としてつなげて、消費者に届けることができる。

小麦の本性を活かした、新しい地域循環の形が見えてくる。

次回はその話をしたい。

池田浩明(いけだ・ひろあき)

パンの研究所「パンラボ」主宰、新麦コレクション理事長。ブレッドギーク(パンおたく)。パンを巡る小麦の生産者、パン職人、消費者を、縦横無尽につなげる機動力と企画力の持ち主。

◎ローカルミリング

愛知県安城市篠目町古林畔98−1

Instagram:@localmilling

池田さんの連載 第一回はこちらから