飲食店のパン作りにニーダーは役立つか? ビストロとベーカリーのシェフが試してみました。

ビストロ「Cise(チセ)」×「カタネベーカリー」

2025.08.20

【PROMOTION】

text by Sawako Kimijima / photographs by Atsushi Kondo

レストランの自家製パンには、パン屋さんのパンとはまた違った魅力があります。「おいしくて、つい食べ過ぎてしまう!」という経験、ありますよね。そんなお客さんの姿を見て、人手不足や料理との両立に悩みながらもパンの自家製を止められないシェフは少なくありません。そこを“こねる力”でサポートできないだろうかと動き出したのが、自分好みのパン作りを探求するブランド「BRENC(ブレンク)」です。ニーダーで飲食店のパン作りをサポートしようというチャレンジへの第一歩をご覧ください。

目次

- ■“高加水・国産小麦・手ごね”と共に本格化した飲食店のパン

- ■手ごねのパン好きシェフにニーダーを託してみると・・・

- ■食パンで大活躍!「圧倒的にいい!」そのポイントは?

- ■手間と時間を掛けない方法を探るのもニーダー使いのコツ

- ■仕事の効率化とパンの世界を広げるツール

“高加水・国産小麦・手ごね”と共に本格化した飲食店のパン

「BRENC(ブレンク)」は、ちょっぴりマニアックなパン愛好家をターゲットに立ち上がったブランドだ。職人気質のモノづくりで知られる「エムケー精工」が手掛けている。2022年に発売されたニーダーは、強い力で徹底的にこね上げる“最大限のこね”とできるだけこねない“最小限のこね”、両極のこねを実現。最強力粉をしっかりこねて膨らませるパンと高加水の生地を手ごねで形にするパン、真逆のパン生地が作れる画期的なニーダーとして誕生した。

そんなBRENCのニーダーに、2025年9月、ひと回り大きなサイズの新製品が登場する。22年発売品の容器容量が粉量 200~600gだったのに対して、新製品は600~1500gと2.5倍にサイズアップ。「家庭製パンを対象としていたところ、『店舗で使いたいが、店で使うには容量が足りない』という声や、実際に店で利用されている方から『粉量1kg以上の容量が欲しい』という声が届いて、開発を進めてきました」と、エムケー精工でBRENCを担当する春日伸一さんが語る。「人手不足といった飲食業の課題に、ニーダーが“働き手”としてお役に立てないだろうかとの思いもありました」。

ビストロやトラットリア、カフェやバルがパンを自家製する流れは、約30年前からあった。フレンチはプチパン、イタリアンはフォカッチャが定番。いわば料理のお供として存在していた飲食店のパンが、2015年前後、一気に本格化する。きっかけは“高加水・国産小麦・手ごね”の浸透である。

『料理通信』2014年7月号のパン特集に「手ごねのすすめ」という記事があり、「加水を多くした“こねない”手ごねは、“少量で仕込める”“生地にストレスをかけない”“生地の状態を直に感じ取れる”“タイミングの取り方がゆるやか”など、家庭やカフェ、レストランのパン作りにぴったり」と紹介している。実際、2010年代後半には“高加水・国産小麦・手ごね”のパンで評判のレストランが増えていった。

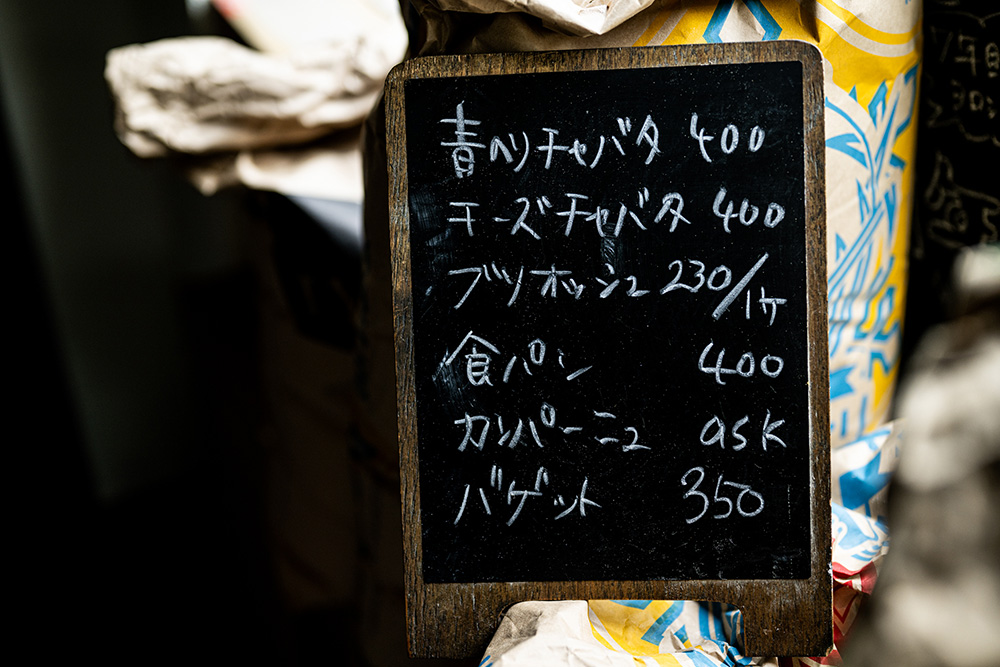

台東区池之端でビストロ「Cise(チセ)」を営む宮武郁弥(ふみや)シェフもその頃、“高加水・国産小麦・手ごね”にはまった一人だ。東京・新富町のレストラン「Coulis(クーリ)」で働く中で、粉選びや加水率、発酵によって仕上がりが変わる奥深さにのめり込み、パン教室「ロティ・オラン」堀田誠さんの著書を読んでは独自に研究を重ねたという。独立開業にあたり、「レストランだけでは厳しい。パンがあれば、人々の暮らしに溶け込めるのでは」と考え、パンも売るワインビストロに。狙い通り、ビストロとしてはもちろん、地元の人気パンランキングにランクインするなどパンの評判も上々だ。

手ごねのパン好きシェフにニーダーを託してみると・・・

飲食店でのパン作りは、料理の仕込みとパンの仕込み、両方が並行するため、時間や手間のやりくりが必要になる。そこにニーダー活躍の余地があるのではないか? 「“こねる力”で飲食店をサポートしたい」と考えるエムケー精工のBRENCチームは、宮武シェフにBRENCのニーダーを託して、飲食店でニーダーがどう役立てるのかを検証することにした。

手ごねでパンを作るシェフはニーダーという選択肢を持たない。あえて手ごねシェフに使ってもらって、ニーダーの可能性を探ろうというわけである。さらに、使用した感想と成果をヒヤリングする場に、オブザーバーとして「カタネベーカリー」片根大輔シェフに立ち会ってもらい、アドバイスを仰ぐことに。

食パンで大活躍!「圧倒的にいい!」そのポイントは?

「Cise」に新ニーダー(テスト機)が届けられて、宮武シェフが試作を重ねること10日間。片根シェフ同席のもとで成果を発表する日がやってきた。披露するのは、食パンとフォカッチャの2品である。

まずは、食パンから。しっかりこね上げるタイプの生地で、標準インペラ(羽根)を使う。

「材料を容器に入れたら、低速でスタート。回転速度を徐々に上げながら、時間をかけてこねて、グルテンを引き出していきます。生地が5~6割つながったところで、バターを細かくちぎって投入し、5分ほどこねる。ベンチタイム(生地を休ませる工程)を取って、最後に軽く回して生地表面をツルッとさせて、こね上がりです」

片根「食パンはニーダーを使うほうがいいでしょう?」

宮武「圧倒的にいいですね。今まで手ごねしかやったことがなかったので、ニーダーを使うとこんなにグルテンが作られて、こんなにつながるのかと驚きました」

片根「大量に仕込まずとも、ニーダーを使う意味はあると思いますね」

宮武「手ごねではバターを混ぜ込む工程がまた大変。ある程度つながってから加えるので、なかなか混ざらない。生地量が多い時には重労働です。ニーダーならボタンひとつでムラなくきれいに混ざる。そのメリットは大きいですね」

片根「バターは冷たい状態で混ぜ込まないと香りが劣化してしまいます。ニーダーなら手よりも早く混ぜられる。風味上の利点も見逃せない」

宮武「食パンやブリオッシュのような生地の場合、薄膜ができるまでこねるのが鉄則と言われますが、手ごねでそこまでこねるのは正直なところむずかしい。ニーダーを使ってみて、こういうことかと理解できました」

手間と時間を掛けない方法を探るのもニーダー使いのコツ

続いて、フォカッチャに取り掛かる。こちらは加水の多いこねないタイプの生地で、高加インペラを使う。

宮武「超低速でごく短時間こねる工程を、ベンチタイムを挟みながら3回繰り返し、その後タッパーに移して冷蔵発酵させるという流れです」

片根「手ごねの手順をニーダーに置き換えたんですね」

宮武「食パンのような生地のグルテンを目一杯引き出すこね方がニーダーらしいのだと思いますが、逆に超低速でやさしくこねられるのがBRENCの良いところだなと思います」

宮武「配合は同じでも、食感や味の感じ方が手ごねとは違いますね。手ごねは焼き上がり後の生地が重たく、噛み締める旨味を感じるのに対して、ニーダーでこねた生地は味が薄く感じます」

片根「ボリュームが出ると密度が薄まるからですね。手ごねは目が詰まっている分、味を濃く感じる」

宮武「無意識のうちに手ごねの味を求めてしまっているのかも・・・」

片根「手ごねと同じ焼き上がりを目指さなくてもいいかもしれません。手ごねとは“時間でつなぐ”生地作りです。“こねない”がキーワードになるくらい放置する。その代わり、時間をかける。BRENCのニーダーなら、それと同じことができるのは確かだけれど、でも、せっかくニーダーを使うのであれば、手間と時間をかけないで済む方法を考えてもいい」

宮武「なるほど。具体的には、どうすればいいですか?」

片根「ジャストアイデアですが、たとえば、低速で3分こねて、最初に生地を作ってしまう。30分放置した後、折り畳んで冷蔵発酵させるとか。こうすると手離れがいいですよ」

宮武「ニーダーのメリットは、パンの仕込みから少しでも手を離せることにもあるなと感じていたので、手間を減らせるに越したことはないですね。その分、料理の仕込みに時間を使える」

片根「使い込んでいくと、工程のはしょれる部分が見えてくると思います。たとえば、オートリーズ(こねる前に粉と水を合わせて放置しておき、水和を促す工程)の時間を30分くらい取ると、こねる時間を短縮できる。甘味が引き出されるので砂糖の量も減らせます。ぜひ試してみてください」

仕事の効率化とパンの世界を広げるツール

宮武「今のところは、食パンは食パン生地、フォカッチャはフォカッチャ生地といったように、パンの種類によって生地も異なるのですが、ひとつの生地で数種類のパンを作るような、生地の展開ができるといいなと思っています。自家製ベーコンを入れたパンとか焼いてみたい」

片根「自家製の食材を合わせるのはレストランらしくていいですね。その場合、生地をこね上げた後で食材を加えるといいですよ。ひとつの生地で、ベーコンとかオリーブとか何種類ものパンが展開できます」。

宮武「料理をやりながらのパン作りは大変ですが、楽しいですね」

片根「人は食べ慣れた味をおいしいと感じるもの。手ごねの味に慣れていると、ニーダーで作るパンに最初は『あれ、思った味と違うな』と感じるかもしれません。でも、柔軟にフラットに受け止めて、それに対してどうすればもっとおいしくできるかを探っていくほうがいい。せっかくニーダーを使うのだから、手ごねの再現ではなく、ニーダーだからできることを試すほうが、パンの世界が広がるし、効率化も図れるのではないでしょうか」

「宮武シェフの試作と片根シェフの指摘のおかげで、ニーダーが飲食店で役立つポイントと課題、両方がいろいろ見えてきました」とエムケー精工の春日さん。

ここで、新しいニーダーの機能をざっくりと説明しよう。

BRENCのニーダーの“こねる力”は、パワフルなモーターの搭載が根本にある。新製品は容量が大きい分、モーターのパワーも2倍になった。生地がよく絡むユニークな形状のインペラも特徴で、22年発売品は小さいインペラ(粉量200~300gの場合と加水が少ない生地用)と大きいインペラ(粉量300~600gの場合と加水が多い生地用)の2種だったところ、今回は加水率の違いで2タイプ、標準タイプ(加水55~80%)と高加水タイプ(加水80~100%)を用意した。

こね方は、スピードダイヤルとタイマーダイヤルの設定次第で、ものすごく遅い回転からものすごく速い回転まで思いのままだ。

「Cise」では、パンの仕込みのほとんどを宮武シェフ自ら行なっているという。生地の扱いに経験が求められ、スタッフではなかなか代われないためだ。「手ごねは手の感触で生地の状態がわかる」と宮武シェフが言うように、手ごねには身体で覚える属人的なテクニックという側面がある。その点、ニーダーを導入すると、経験の浅いスタッフでもパン作りを担えるようになるかもしれない。レストランでニーダーが役立つ可能性はいろいろありそうだ。

●ニーダーの主な仕様

・品番:BR-K015W

・電源:AC100V 50/60[Hz]

・サイズ:幅357×奥270×高362[mm]

・質量:約9.6kg

・捏ね:独自形状インペラと容器および制御により、力強い捏ねを実現(高加水生地にも対応可能)

・インペラ形状:生地の水分量に合わせた最適なインペラ(標準付属1種類、別売1種類)

・窯方式:モーターの熱を生地に伝えない外窯方式

・シンプルな操作性:ON/OFF スイッチ付きスクロールダイヤル2個、時間設定ダイヤル、回転数設定ダイヤル

・カウントアップ機能:トータルの捏ね時間をカウント

・タイマー機能:最長99分まで設定可能

・容器容量:小麦粉量(目安) 600~1500[g]

・回転数可変域:約100[回転/分]~約520[回転/分](5%刻みで設定可能)

・運転モード:マニュアル(手動運転)/オート(自動運転)最大7個までコースを登録可能

・価格:¥129,800(税込)

・高加水タイプのインペラ:小麦粉量(目安)600~1200〔g〕 (別売)¥4,980(税込)

※2025年8月20日から「BRENC」ブランドサイトにて事前予約注文受付開始。ニーダーは9月中旬より順次発送予定です。

●「BRENC」ブランドサイト

ニーダーBR-K015W 詳細ページ

宮武郁弥(みやたけ・ふみや)

東京・根津「Cise(チセ)」オーナーシェフ。辻調理師専門学校卒業後、神戸のイタリアンで約2年修業。東京・新富町「Coulis(クーリ)」の開業準備から携わり、計9年半勤務。その間、長野「ヴィラデストワイナリー」での研修を経験、ソムリエ資格を取得、パン作りにも勤しむ。2019年、パンのテイクアウトができるワインビストロ「Cise(チセ)」をオープン。

片根大輔(かたね・だいすけ)

東京・代々木上原「カタネベーカリー」オーナーシェフ。22歳でパン職人を志し、「ドンク」で修業。2002年、代々木上原の住宅街に開業。地下はカフェ、隣は生活用品店兼ワインショップ「アコテ」。農業や自然環境への関心が強く、小麦農家はじめオーガニックの生産者を訪ね、夏にはフランスのナチュラルワイン生産者を訪問。群馬県南牧村で小麦栽培にも取り組む。

◎Cise

東京都台東区池之端3-4-19

TEL.03-6884-1989

18:00〜23:00(22:00LO)

不定休

Instagram:@cise0205

◎カタネベーカリー

東京都渋谷区西原1-7-5

TEL.03-3466-9834

7:00~15:00(日曜のみ~14:00)

月曜休、第1.3.5日曜とそれに続く火曜休

Instagram:@katanebakery