あれから8年。地域の生態系を修復するために料理人ができること。

千葉・房総野生生物研究所 代表・手塚幸夫 × いすみ「五氣里」木村藍

2025.08.25

text by Kyoko Kita / photographs by Hide Urabe

食材の産地を訪ねる、生産者と繋がる、自ら野菜を育てる・・・。食材との距離を縮めようと歩んできた料理人の目に、やがて見えてくるのが大小様々な生き物が暮らす自然界の営みです。

食材を育てているのは、機械でも肥料でもなく、そこに暮らす多様な生き物たち。地域の中で生態系が循環する仕組みを取り戻すために料理人は何ができるのか?千葉・いすみのホテル「五氣里(いつきり)」シェフであり、この地で生まれ育った木村藍さんと、いすみ市の 「生物多様性戦略」の推進と全国初の市内公立小中学校の給食米100%有機化のプロジェクトに関わってきた房総野生生物研究所 代表・手塚幸夫さんに話を聞きます。

目次

-

■給食有機米100%達成から8年。次の課題は地元消費の拡げ方

- ■「ここで繋がれた生態系の環に、私も入れてください!」

- ■豊かな生物層があると、基本害虫の大発生は起こらない

- ■料理でいかにハッとさせるか。「おいしい」でお終いじゃない

房総野生生物研究所 代表・手塚幸夫 いすみ市生まれ。千葉県内の高等学校で生物教員として長年勤務後、2015年に房総野生生物研究所設立、野生哺乳類、水辺の小動物の分布・生態・行動に関する調査研究に取り組む。1980年代から有機農業と自然保護に携わり、「生物多様性地域戦略」作りを提唱し、生物多様性ちば県戦略、いすみ生物多様性戦略などの策定に尽力。

「五氣里」シェフ・木村藍 いすみ市生まれ。金融業界を経験後、「ル・コルドンブルー東京校」で料理を学び、「ラール・エ・ラ・マニエール」「ゴードン・ラムゼイ at コンラッド東京」などで修業後、2012年「シュヴァル・ドゥ・ヒョータン」を開業。2022年いすみ大使に就任。2023年農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」ブロンズ賞受賞。

給食有機米100%達成から8年。次の課題は地元消費の拡げ方

――いすみ市は2017年に小中学校の給食米を全量有機化したことで注目されました。8年経って、現状をどのように見ていますか?

手塚 いすみ市が「自然と共生する里づくり」に取り組み始めたのは2012年のことです。米の価格低迷や後継者不足などによって耕作放棄地が増えていた中、トキやコウノトリが舞う環境を整備して地域の再生を図ろうと、有機米作りがスタートしました。

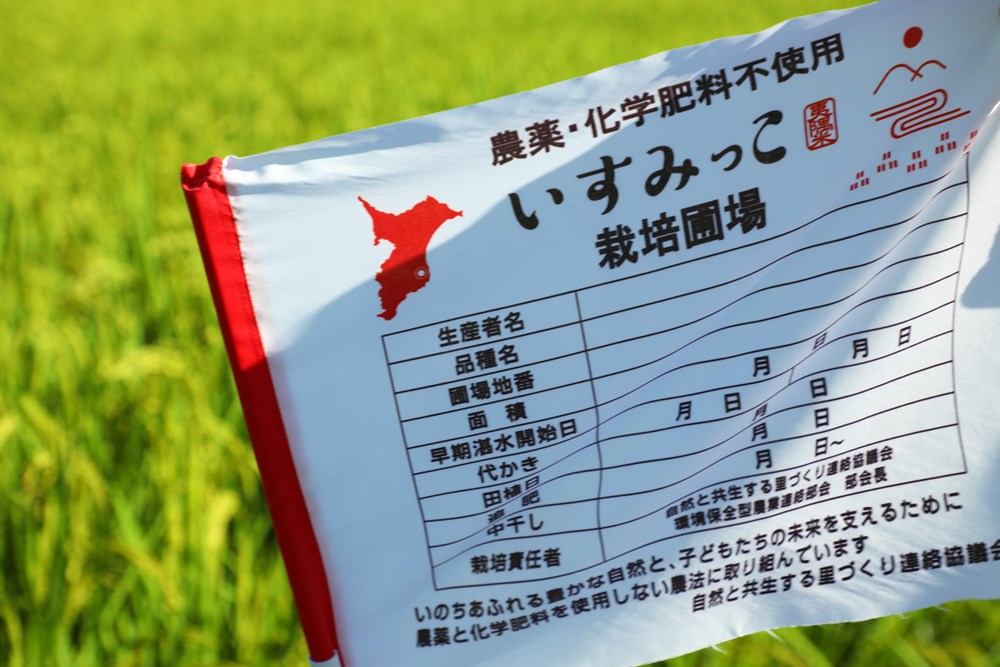

もとから有機農業が盛んな地域というわけではなかったのですが、市内の米作りの匠がいち早く有機に切り替え、成功例を示したのを機に、慣行栽培に疑問を持っていた農家へと広がっていきました。手間暇かけて作った安心安全なお米ですから、せっかくなら地域の子どもたちに食べさせたいと給食での提供が始まり、100%を達成したのが2017年。有機食材を給食に取り入れる自治体は少しずつ増えていましたが、主食であるお米を全量有機に切り替えた地域はまだなかったので、ずいぶん話題になりました。

木村 いすみ市内で作られた有機米は「いすみっこ」として販売されていて、私もレストランや賄いで使わせてもらっているんですけど、本当においしいです。

手塚 地域の小学校では、給食のおかずが残る日はあっても、ご飯だけは残らないみたいです。これまで白いご飯が嫌いだった子が食べるようになったという話も聞きました。

でも学校給食だけ有機にすればそれでいいのかというと、そうではないでしょう。今現在、「いすみっこ」は年間120トン超生産しているのですが、学校給食で使われているのは、そのうち40トン。ブランド化して戦略的に売り出せば、他所の地域で高く売れるのかもしれません。実際、需要はあります。でも「身土不二」という言葉があるように、人間の体とその人が暮らす土地というのは不可一体の関係。土地の気候風土で暮らす地域の人が食べてこそ意味があると思うんです。人の身体は食べたものでできているのですから。

この店(有機食材店「いすみや」)をオープンしたのもそのためです。学校給食分を引いた残り80トンもできるだけ地元に還元したい。小さな店ですけど、いすみ市の学校給食有機米は年間4トン売れているんですよ。それだけ需要があると感じています。子どもが家でも食べたがるから買いに来たというお客さんも多いですね。

あとは、公共調達の枠を増やすことも呼びかけています。市内の病院や介護施設、養護施設などにも提供できるといいですね。そういう方たちこそ、本当に必要としているんじゃないでしょうか。

「ここで繋がれた生態系の環に、私も入れてください!」

――木村さんはいすみ市のご出身で、東京でお店をやっている頃からいすみ市の食材を使われ始めたんですよね。

木村 はい。子どもの頃は近所の方が分けてくださる野菜や海産物を使った、なんてことのない田舎料理を食べて育ちました。当時は華やかな料理や外食に憧れていましたね。

木村 東京に出て、さんざんおいしいものや高級な料理を食べ歩き、料理人としても色々な食材に触れる中で、おいしいって何だろう、豊かな食って何だろう、と考えるようになりました。それは希少性や高価であることとイコールではない。その土地で育ったものを、その土地で食べるという、昔から当たり前にしてきたことじゃないかと思ったんです。「身土不二」、まさにその通りですよね。

そんなふうに考えたら、わざわざフランスから輸入したフォワグラを使う必要はないし、春はロワールのホワイトアスパラガスより、掘りたての筍を料理したいと思うようになりました。

そして改めて自分の原点を見つめ直すと、いすみには豊かな自然と、素晴らしい生産者がたくさんいることに気づいたんです。市内を流れるいすみ川は日本で2番目に生態系が豊かな川だそうです。森をきちんと管理している人がいて、その川の水に育まれて田んぼや畑が広がり、海では海藻が育ち、名産であるアワビや伊勢海老が採れる。その海藻を畑の肥しにしている農家さんもいます。本当に全てが循環しているんですよね。自然の営みも、人と人との縁も少しずつ重なって繋がっている。その環に私も入れてください、という感じでした。

手塚 大型の機械や化学肥料を使った採算性の高い農業を「工業的な農業」と言いますが、藍ちゃんはそれとは真逆の、伝統的な里山の風土に寄り添った生産者の食材を選んでいますよね。

今でもたまに背負い籠いっぱいに落ち葉を集めて畑に撒いているおばあちゃんがいますけど、昔は堆肥を作るのにも、外から持ってきたものではなく、地域で出たものを投与していたんです。それは一括りにしたら「有機農業」という言葉になってしまうけど、地域の循環の中でものを作っている。そういう食材に価値を感じているんじゃないでしょうか。

木村 まさにその通りです。私が「この方の食材を使いたい」と思うのも、考え方や哲学にほれ込んでということが多い。ある女性の農家さんは、夏野菜の種を冬の間ずっと保存袋に入れてお腹で温めているんです。そして発芽したら土に植える。

お魚も底引き網でごっそり獲るんじゃなくて、一尾ずつ獲って神経締めしてくださる漁師さんから分けていただいていますし、鰻は「釣り針を飲むと苦しそうだから」と非効率ながらも竹筒を使って獲る漁師さんからいただいています。

そんな生産者の皆さんには心から敬意を払いたいと思いますし、食材の扱い方も自然と丁寧になります。

__日頃からよく生産者さんのところに行かれていますね。

木村 伊勢海老の漁期になると漁師さんたちはものすごく忙しいので、私もできる限り浜に行って一緒に作業します。この辺りでは昔からみんなそうやって助け合ってやってきたんですよね。帰りに網にかかったお魚をもらえることもありますが、それだけが目的ではありません。お手伝いというより、私の場合は教えてもらうという感覚。よく食材を使わせていただく女性農家さんにも、一人では大変な作業があれば気軽に声をかけてもらうようにしています。

川の漁師さんが夜に網を投げると聞けば見に行かせてもらったり、猟師さんと一緒に山に入ったり。アワビやテングサを採る海女さんについていって、一緒にテングサを干して、掃除するところまで見せてもらいます。

最初は、いすみの食材や生産者のことを何も知らなかったので、市役所に問い合わせたり。とにかく知りたい、仲良くなりたいという一心で足を運んでいました。でも、行けば行くほど楽しくて。つい欲張ってしまうので、いくつ身体があっても足りないくらいです(笑)。肝心の料理がおろそかになっては本末転倒なので、バランスを考えるようにはしています。

今では「春になったから山菜料理を作ろう」と思って仕入れるのではなくて、「山菜が採れたからメニューにのせよう」、「アユが釣れたと連絡をもらったからアユ料理を考えよう」、というふうになりました。

実は今年、市政20周年の特別給食を監修させていただくことになって、いすみの名産を使った献立を考えているところなんです。子どもたちにも、地域の自然の豊かさと食材のすばらしさを改めて知ってほしいなとあれこれ考えを練っているところです。

豊かな生物層があると、基本害虫の大発生は起こらない

――手塚さんはオーガニック給食の推進だけでなく、地域の小学校での出張授業もされています。

手塚 2016年から「田んぼと里山と生物多様性」というテーマで、有機稲作体験と環境教育、食育を一体的に学ぶ授業をしています。実施主体はいすみ市農林課、対象は市内4校の5年生。年間20~30時間ほどもらって、有機給食の実現を主導した農林課の職員と2人で授業を行っています。

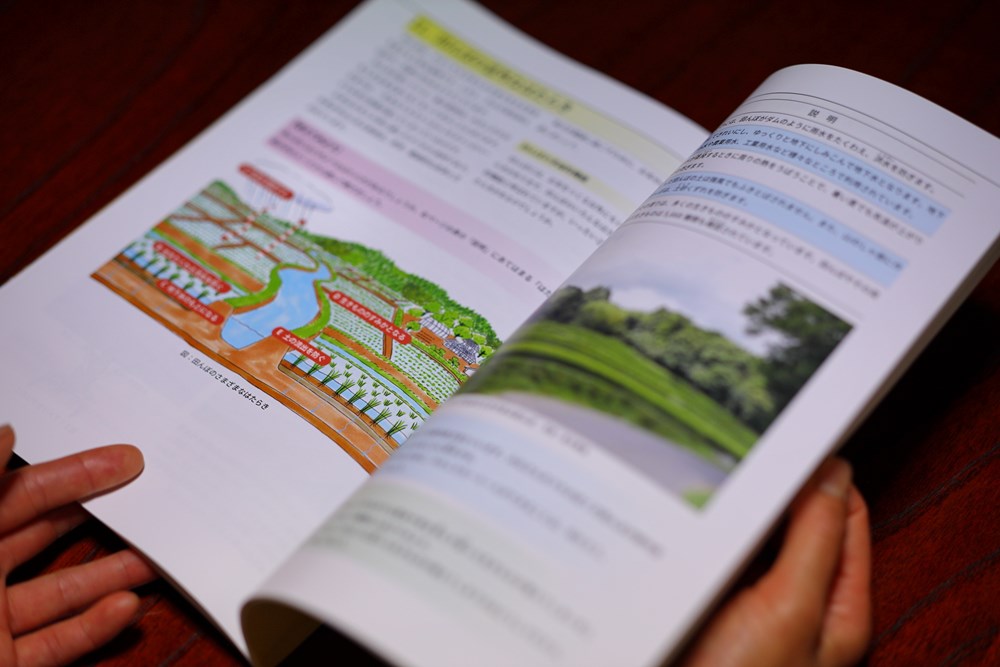

手塚 僕は有機農業を意味する言葉として「生物多様性農業」という言葉を使っています。有機農業をすれば生物多様性が高まるというのは誰でもわかりますよね。でも僕はむしろ、生物多様性によって支えられる農業が有機農業だと子どもたちに伝えたいんです。

たとえば1匹のアマガエルは、1年で約300匹の虫を食べます。アマガエルが500匹いたら15万匹の虫を食べてくれるわけですね。そして実はカエル以外にも、ハチやトンボやクモなど、害虫と言われる虫を食べる生き物が田んぼにはいっぱいいます。つまり、豊かな生物層があると、基本的に害虫の大発生は起こらないんです。それが自然界のルール。結果的に健全な農林漁業が育つということですね。

手塚 教室での座学だけではなく、稲を植えて、田んぼの生き物調査をして、稲刈りをして、足踏みで脱穀して、選別して食べるという一連の農作業を体験するのですが、実際に田んぼに入ることで、お米が生き物と一緒に育っていることがよくわかります。

1年間授業をすると、「都会には何でもあって、田舎には何もないと思っていたけど、都会には何もなくて田舎にはいっぱいあるんだね」という言葉が子どもたちの中から出てくるんです。涙が出るほどうれしくてね。稲を育てているのは、機械でも農薬でもなく生き物たちなんだという感覚が身についているんだと思います。料理や食べ物のおいしさも、そこから見えてくるものがあるのではないしょうか。

手塚 「生物多様性」という言葉は、ともすると人間が自然を保護するみたいな文脈で使われがちですけど、本来は人間側の論理ではないんですよね。子どもたちは授業を通じてそれをちゃんと理解していきます。「自分たちも含めた生物多様性」なんだと。

木村 人間はその中の一部、なんですね。

手塚 そう。僕はね、害虫でも益虫でもない虫のことを、「ただの虫」と言うんです。たとえばユスリカは、作物に悪さをするわけではないのに、不快だからという理由で駆除されることもあるんだけど、実は田んぼのトロトロ層を作っている。「ただの虫」もちゃんと役割を担っているんですよ。

子どもたちと「この人は“いい人”、“悪い人”とかじゃなくて、ただの虫と同じ、“ただの人”も大事にしなきゃね」なんて話をできるのも、農業の面白さだと思います。

料理でいかにハッとさせるか。「おいしい」でお終いじゃない

――木村さんは今後、料理人として地域とどのように関わっていきたいですか?

木村 何よりもまずは、おいしい料理を作ることですね。その中で、「この食材はなんだろう?」とお客様がハッとする瞬間を増やしていきたいと思っています。

いすみでは冬の間だけアオノリが採れるんです。アワビ漁をする海士さんが、干潮の時だけ出る岩肌に密集しているアオノリをアワビの殻で削ぎ取り、何度も何度も洗って干して、繊細な和紙のように仕上げます。これが本当に良い香りで。一瞬炙ってリゾットにのせてお出しするんですけど、皆さん目を丸くされます。そこで、そのおいしさを生み出す自然環境や作業工程についてもお話しするんです。ただ「おいしい」でお終いではなく、料理を通じて地域や生産者に興味を持っていただけたらうれしいですね。

手塚 地域の人たちにも、もっと地元のおいしいものを知ってほしいですよね。在来種の有機大豆を使って、わざわざ海水を汲んできてそのにがりで作る豆腐があるんですよ。これは本当においしい。

木村 そんなお豆腐があるんですね! 実は私も、実家の納屋を改装して、地域の農産物の加工ができないかと考えたりしています。採れすぎた野菜を無駄にせず、できれば地元で消費する仕組みが作れたらいいですよね。

◎いすみや

千葉県いすみ市大原795

Instagram:@isumiya1212

◎五氣里-itsukiri-

千葉県いすみ市下布施2891

☎0470-60-6090

関連リンク